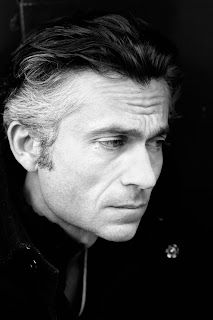

Quelques questions à Philippe Bordas à l’occasion de la parution de son roman Cavalier noir, Gallimard

« Je ne revendique pas une belle langue, ni une langue précieuse, mais une langue entière, un français intégral, complet, non amputé de sa base ni de son sommet ».

Philippe Chauché, La Cause Littéraire : Vous vous attachez une nouvelle fois, dans Cavalier noir, à mettre au cœur de votre travail romanesque la langue française. Une langue choyée, aux mots choisis avec attention, une langue précieuse, d’une grande rigueur, sans qu’elle ne soit jamais rigide, mais musicale. D’où vient cette langue, qui est devenu votre signature romanesque ?

Philippe Bordas : Je suis une sorte d’immigré de l’intérieur. Je ne suis pas né dans la langue française. J’ai grandi parmi les hybrides et les sous-parlers. Une partie de ma famille de Corrèze parlait le patois d’oc, les gamins de la ville nouvelle où je vivais étaient de provenances diverses, tous débarqués avec moi de contrées d’égale misère, des Maghrébins, des Juifs tunisiens, des Antillais, des Portugais, des Italiens, des Vietnamiens, etc. Chacun avait sa langue, son lexique : les argots divers se mélangeaient au verlan, ce jargon inversif, à syllabes retournées qui nous servait de langue cryptée pour échapper à la loi parentale, professorale, au contrôle policier. A l’école, s’il était question de Molière et Musset, nous étions surtout gavés du français exsangue, allégé, de Prévert, Saint-ex et Camus – la triplette des grands dilués. C’était une Arche de Noé, nous étions égaux dans l’usage d’une parlure babélique démente et drôle. De fait, je ne parlais pas français vraiment, je parlais l’esperanto des bétons, une préfiguration très bas de gamme du Finnegans de Joyce… Mais je lisais en secret, de façon maladive, compulsive, sans en parler aux profs, ni à mes acolytes de la rue, car c’était mal vu, quasiment une traîtrise de vouloir apprendre la vraie langue de Paris. Je lisais tout et à toute heure. Si bien que je parlais salement, mais écrivais une langue autre, presque une langue étrangère, fascinante : le français des livres. J’avais de forts résultats à l’école, mais c’était sans effet, nous étions de la chair à CAP, de la viande prolétaire : j’avais été orienté vers un CAP de céramiste. Au lieu de me pousser à faire des études de lettres ou de philo, les profs convoquaient mes parents pour savoir qui avait écrit ces belles dissertations à ma place… J’étais un imposteur. Au final, j’ai quand même eu le Bac et j’ai décidé de devenir coureur cycliste. Me suis inscrit à l’Ecole Normale pour être instituteur en Corrèze, lieu collineux et montagneux qui conviendrait à mes petits dons de grimpeur. Sur le quai de gare, ma prof de philo m’a croisé, questionné et obligé, furieuse de me voir partir ainsi, à remplir sur le champ des dossiers pour rentrer en classes préparatoires. Je n’avais jamais entendu le mot « hypokhâgne » de ma vie. Elle m’a promis, si j’obéissais aux maîtres professeurs de ces classes d’élite, que j’accèderais enfin, moi le malparleur, à la grande langue française, etc. Sauf que ces classes préparatoires m’ont inculqué les sous-langues du structuralisme, les langues d’anéantissement et d’ascèse nées de Blanchot – Blanchot était le Dieu secret des philosophes alors régnant sur ces classes, Foucault, Derrida, Deleuze, etc. Du coup, je me suis enfui de cette prison verbale, me suis prolétarisé et j’ai repris et poursuivi sans fin la recherche de cette grande langue d’énergie qui m’avait été promise sur un quai de gare… Depuis, somme toute, en picaro des mots, toujours cheminant sur un vélo, comme un Quichotte halluciné sur sa maigre monture, je cherche cette langue de féerie, à l’envers des écritures mortes, journalistiques et scénaristiques de cette époque ; je cherche cette utopie de français, cette langue entière, synthèse du haut et du bas, alliage des sous-parlers de mon enfance et de ses hautes réalisations, à la tête desquelles trône Saint-Simon. Je ne revendique pas une belle langue, ni une langue précieuse, mais une langue entière, un français intégral, complet, non amputé de sa base ni de son sommet. Un français qui réalise la concorde de tous ses âges, ses archaïsmes et ses néologismes, qui accomplisse la réunion des classes sociales : ma quête poétique à rebours des contemporains est aussi politique.

Ph. Chauché, LCL : Cavalier noir est un roman d’amour, d’amour fou, une odyssée où votre narrateur part retrouver la femme qu’il aime, et qui le fascine, c’est une traversée de la France, une échappée vers le bonheur. Dans votre roman vous faites allusion à Moby Dick : « Mylena est passée de son nif de lecture à une estrade peuplée de mythes défunts des mers nordiques, celui d’Achab englouti dans la gueule lactescente de la baleine et celui, wagnérien et funeste, du naufrageur ». Que représente pour vous ce livre et l’écriture de Melville ? Dans votre livre vous invitez également Cendrars, ou encore Remy de Gourmont.

Ph. Bordas : Non, je n’ai aucun rapport passionnel avec Melville. Les auteurs qui ont compté pour moi sont, dans l’ordre chronologique, Cendrars, ado, pour le rêve de fuite romantique, Paul Valéry, son Monsieur Teste étant pour le gars des cités une sorte de manifeste du refus, une arme de guerre. Ensuite Ponge, un lutteur enragé, qui m’a fait entrer vivant, en Puma Velcro, dans le grand dictionnaire de France. Mais surtout Céline et Saint-Simon, surtout les génies baroques, Carlo Emilio Gadda et Lezama Lima. Claudel, Morand et Rabelais. Tous ceux qui donnent chair, tous ceux qui réunissent les bouts épars : les rassembleurs de langue. Cavalier noir est une histoire d’amour, la fuite vers une femme qui adore le français, une étrangère amoureuse du français, c’est aussi l’histoire de cet amour d’une langue d’énergie, d’un français de chair et de complétude. Le narrateur est mon double picaresque, l’éternel vagabond sur les routes, à la recherche des pépites de français enfouies entre les pavés.

Ph. Chauché, LCL : Quels sont les autres romanciers qui vous accompagnent, ou vous inspirent ?

Ph. Bordas : Inversons la proposition : disons que je fuis surtout les écrivains unilingues, monolingues, qui ne jouent le français que sur l’octave central, pianotent sur dix notes maxi et oublient les deux autres extrémités du clavier. Ils utilisent le français comme langue amputée, mutilée, simplifiée. C’est comme si le conducteur d’une Ferrari douze cylindres roulait sur seulement deux cylindres et avait débranché les dix autres… La langue française est une Ferrari, elle dispose d’une puissance fabuleuse, établie sur des siècles, fignolée par de géniaux mécanos. Pourquoi la réduire à la dérision d’une petite Twingo ?

Ph. Chauché, LCL : Cavalier noir évoque également pour nous votre travail photographique et romanesque sur les cavaliers Mossis, comme d’ailleurs celui sur les romanciers du Tour de France, les échappées belles de votre Forcenés, vous revendiquez cette perméabilité entre vos photographies, et votre essai sur ces cyclistes qui peuplent notre imaginaire ?

Ph. Bordas : Ma quête photographique africaine, de 1988 à 2014, avec les boxeurs du Kenya, les lutteurs du Sénégal, les chasseurs du Mali, les cavaliers mossis du Burkina, cette fréquentation longue m’a surtout permis de raccorder à nouveau le Verbe au Corps, après la disjonction terrible vécue dans les classes prépas, où je me suis écroulé physiquement, détruit organiquement en obéissant aux philosophèmes mortifères de Blanchot et ses sectateurs-professeurs. Ces héros africains, souvent des gens des bidonvilles ou des quartiers, ont réalisé seuls, sans aide de l’État, la grandeur de leur pays, ont développé ou ressuscité des moments forts de leurs patrimoines historiques. Je me suis sans doute un peu reconnu en eux, ils m’ont donné la force que nul ne pouvait plus me donner en France. Mon amour pour les cyclistes de haute époque est de même nature. Forcenés dit la geste de héros cyclistes qui ont créé un « phrasé », une équation physique/rythmique qui fait allégorie et exemple pour l’écrivain picaro toujours en mouvement, en quête de vitesse.

Philippe Chauché

http://www.lacauselitteraire.fr/entretien-philippe-chauche-philippe-bordas